「回不去的」香港:

世紀變局,世代之聲

從六四晚會到七一遊行、從佔中到反送中、從青年崛起到世代交棒、從泛民/建制到百花齊放⋯⋯

香港從港英時代到主權移交,一路走來,經歷了什麼樣的討論與思索?

香港的這一刻為何關鍵?香港的下一步又要何去何從?

《換日線》內容主編林欣蘋走進現場,

將麥克風遞向關懷香港未來的專家、學者、媒體人、運動領導人乃至街頭的參與者們,

讓我們一同聽聽生於不同世代的他們,

訴說對香港不同的記憶與想像、失落與盼望⋯⋯

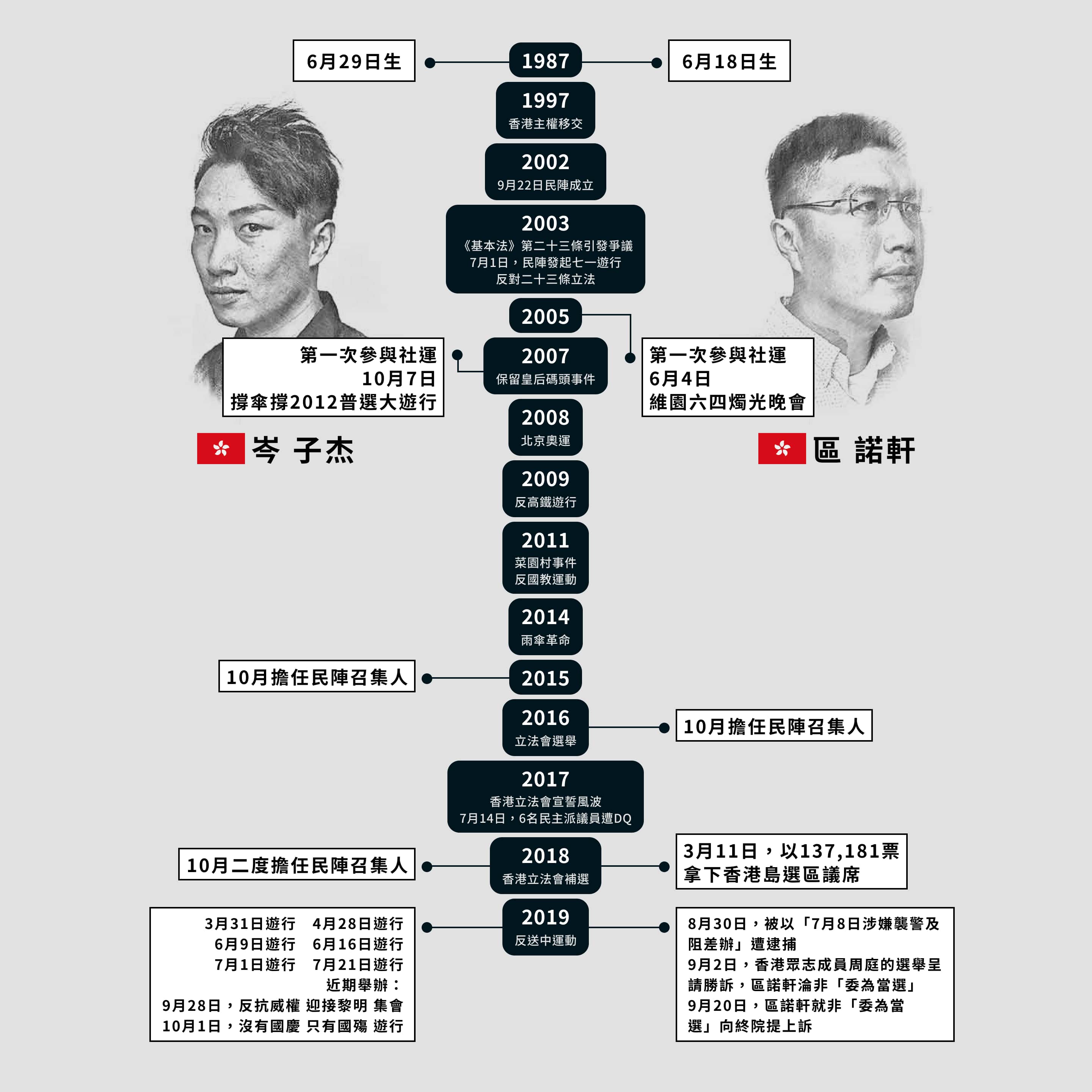

十年議場 vs. 十年街頭

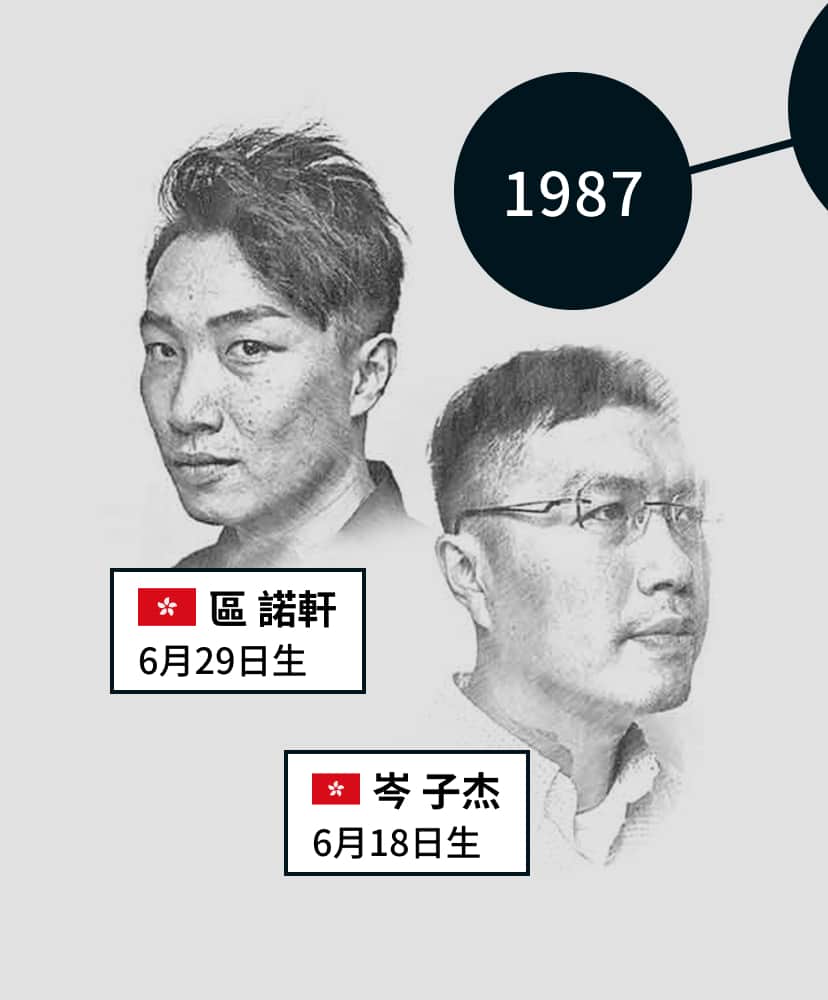

2019 年 9 月 9 日這一天,香港立法會議員區諾軒,以及民間人權陣線的召集人岑子杰都在香港島,並先後經過香港政府總部的所在地金鐘。那天上午,區諾軒從金鐘立法會辦公室離開,由北至南,風塵僕僕地殺到南區區議會;同日午後,岑子杰從中環一路直奔到了立法會外的添馬公園。他們單槍匹馬,行色匆匆,都是為了趕來接受台灣媒體《換日線》的專訪。

別說在香港島上經常擦身,他們的名字,在關於香港反送中的報導裡,亦常先後出現;事實是:他們生命軌跡的重合,遠不只如此。

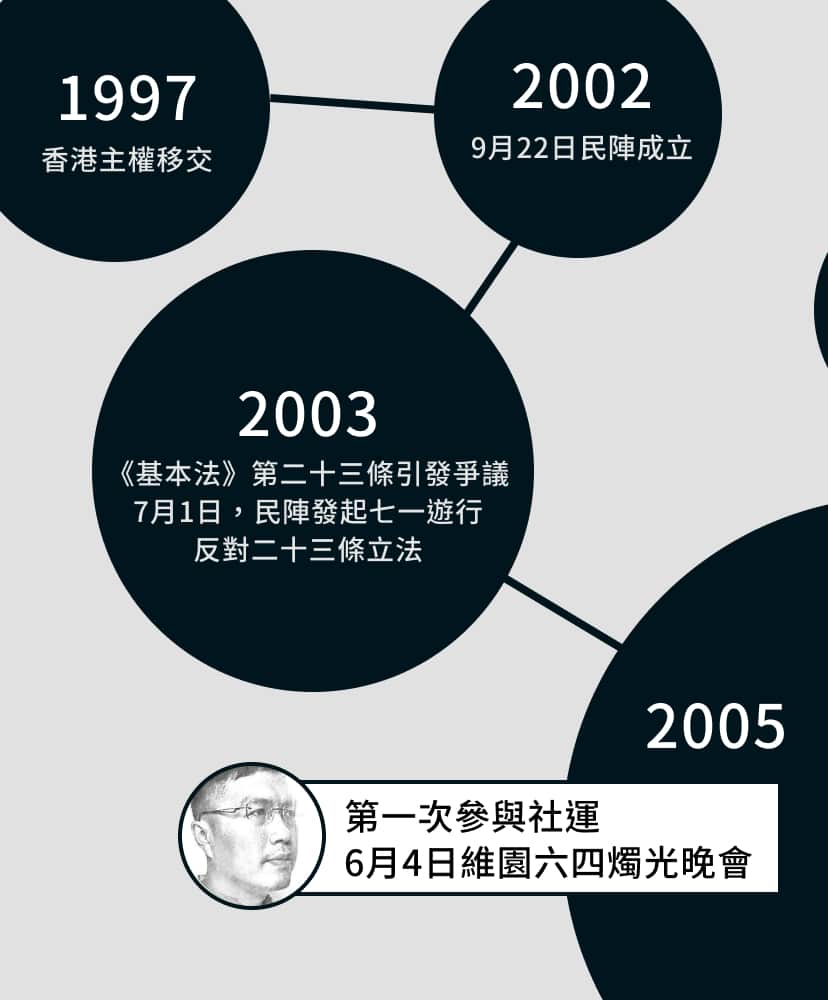

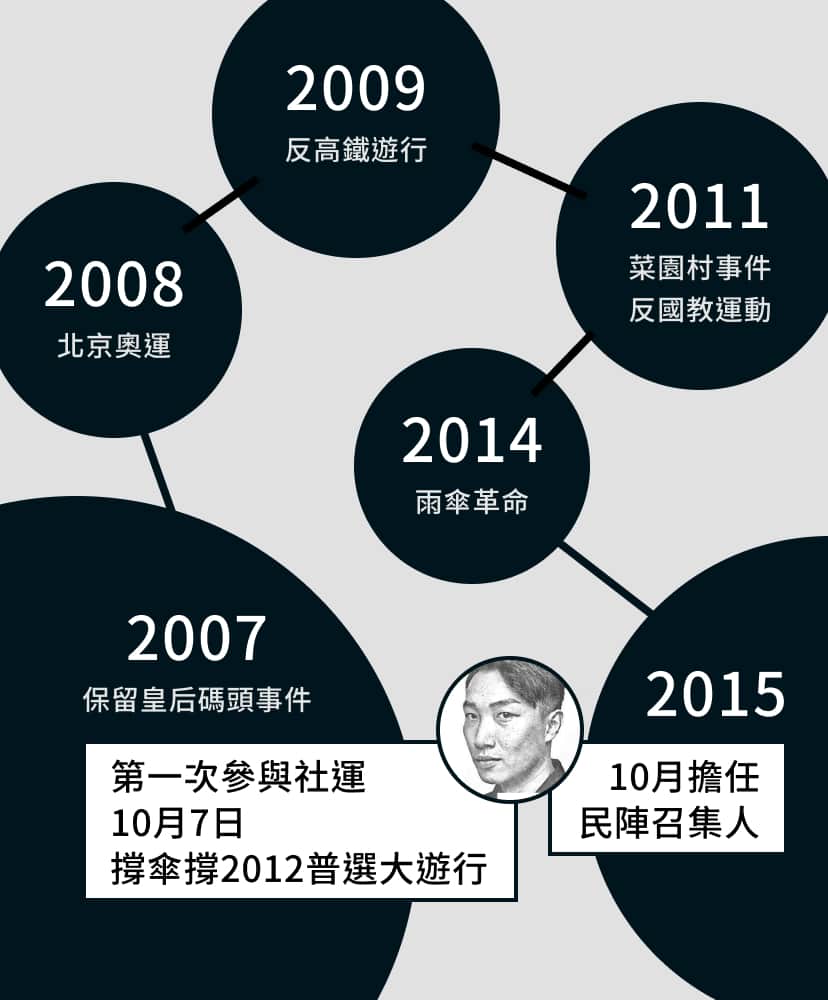

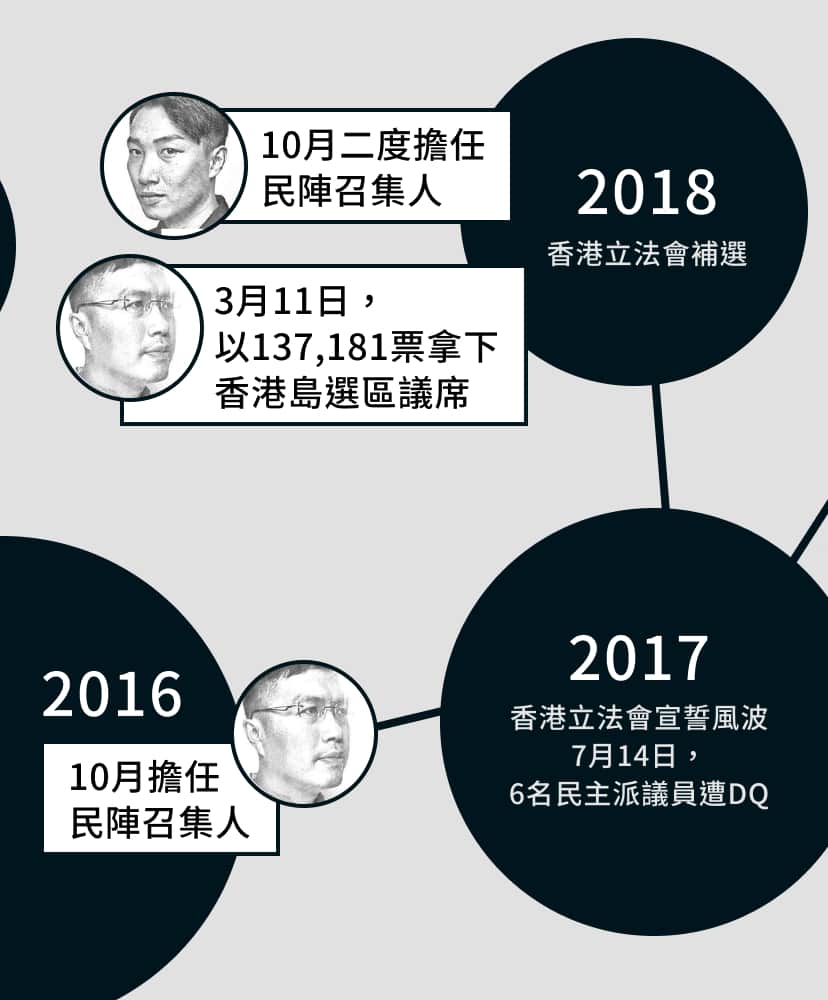

同樣出生於 1987 年 6 月,年齡相仿的他們在 10 歲那年,共同經歷主權移交,親身體驗了香港由英國殖民到一國兩制的變化。儘管兩人成長過程素不相識,卻都在 20 多歲的年紀,不約而同地走上了香港社會的改革之路;甚至在 2015-2017 年間,一前一後地成為了民間人權陣線(以下簡稱「民陣」)的召集人,度過了「香港青年參政」最低潮的時光。

他們都沒料到,這些年來,同行者稀的改革路上,會在一夕之間變得萬人空巷。將「手足」們召喚回來的不是別的,正是始於 2019 年 3 月、發酵於 6 月、延續至今的反送中(香港稱反修例)運動。

這一年,他們 32 歲,均已在改革路上走了 10 年。10 年來,他們見證了香港本土意識的萌芽、青年運動的起落,與「一國兩制」的質變,更加堅定了自己政治參與的決心——這些相互呼應的人生經歷,與其說是巧合,不如說是屬於 80 世代末班車的他們,獨一無二的世代印記。